前回は設計製図試験当日の試験が始まるまでの様子を書かせていただきました。

今回はいつもと違うテイストで書いてみようかなと思います。

その2では試験が始まってからの様子を思い出しながら書いていきたいなと思います。

なかなか試験当日は思うようにはいかないもんですが、それは自分だけでなく全員そうだということを

感じていただければ良いかなと思います!

試験開始~読取り

そんなこんなで課題文・下書き用紙・記述用紙・解答用紙が配られた。

「ほぅ、本番の用紙類ほぼS資格と同じやん。S資格なかなかの再現度やな。やるやん。」

と謎に上から目線で評価を下してるのも束の間、うっすら透けて見える課題文に見慣れぬ地盤図が描かれていることに気づいた。

「もしかして、これ基礎が厄介な奴ちゃうん。」

と不安になりつつ、試験開始までしばらく待機。

深呼吸で気持ちを調えていたところで試験開始のチャイムがなる。

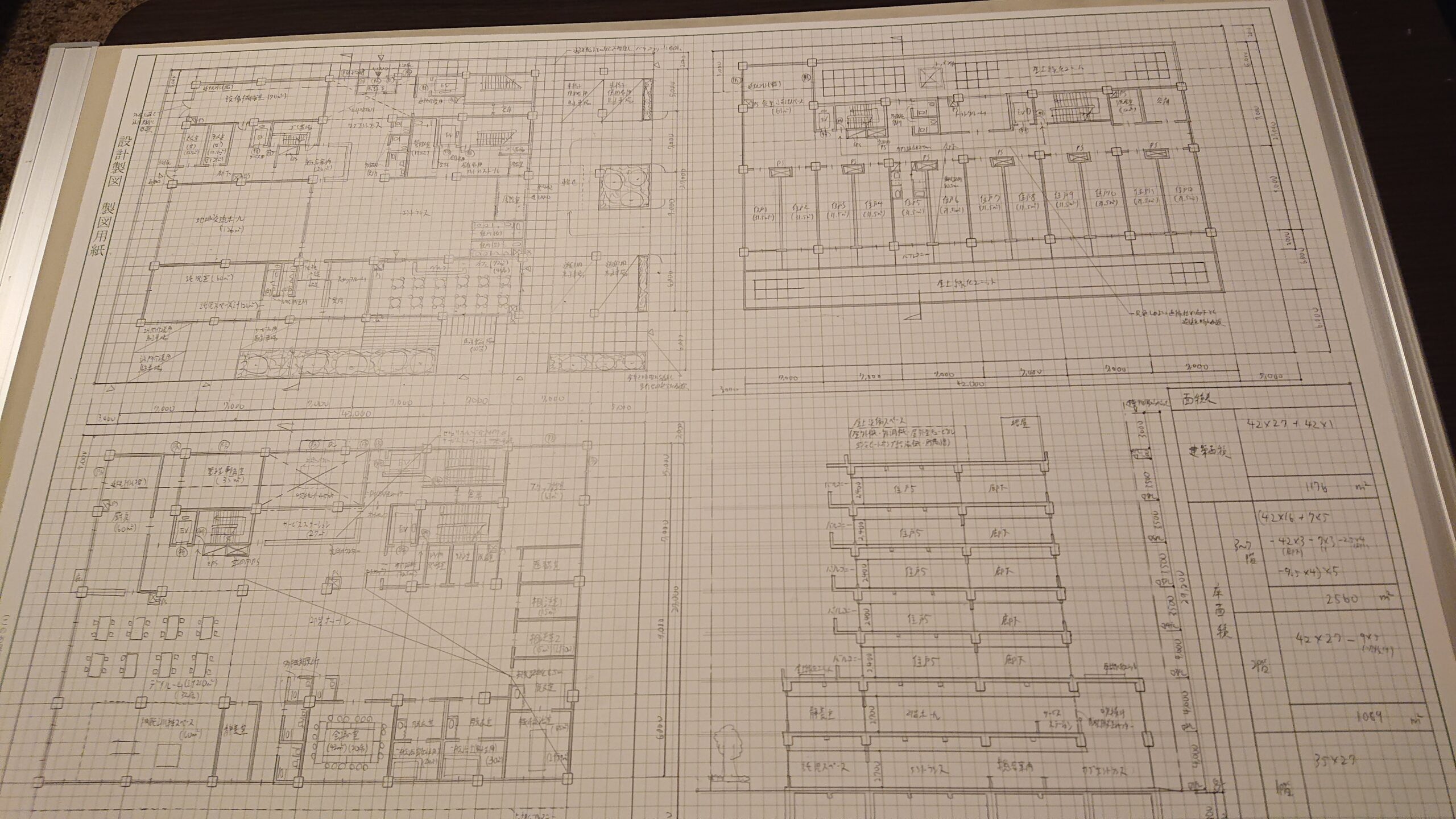

淡々と製図板に解答用紙を張り、すべてに名前を書くのを一連の作業として行う。

こういう作業を落ち着いてできると気持ちに余裕がでてくるものだ。

そしてチャイムが鳴る前に気になった地盤図に目をやり、とりあえず解答の暫定案を思いつく。

「んー、地盤改良でええか。」

その後はいつもの手順通りに作業を進めていく。すべての文字に目を通す作業である。

重要なのは課題文だけでなく記述用紙も最初にみておくことだ。どの内容にどれだけ文字を要するのかイメージを膨らませておく。

全てに目を通したらしっかりと一度目の課題文をしっかり読む。

「アラーム弁室…一回だけ見たことあるけど、どんなやっけか….。作図の時に思いだそ。」

「はい、でた。感染症対策。想定通り。」

「その他変なことはないな。よし。」

そして二回目の読取りに入る。マーカー色分け・床面積算出・敷地図に情報を書き込んでいく。

「え、、、今回延焼ライン四面あるやん。だるいけど仕方ない。忘れんように印付けとこ。」

最後三回目の通読を行い、あることに気づく。

「あれ…?吹抜けの指定がない…そんなことあるか?課題には絶対あったで?読み飛ばしてるんか?」

そう疑心暗鬼になり何度も要求室欄に目を通す。何回みてもない。要求室欄だけでなく課題文全てを隈なく探し、”吹抜け”の文字を発見しようとする。やはりない。

釈然としないが本番には想定外があるので進むしかない。ここまでで15分のロスをしてしまった。

エスキスで取返すしかない。割切って進んだ。

エスキス

読取りが終わりすぐさまエスキスに取り掛かった。

軽くゾーニングをイメージしながら外構計画・基準階の部屋割り・機能図・立体構成を確認する。

廊下係数等何の問題もない。

チビコマでコアの位置等を大まかに決めゾーニングを明確化し、スパン割りの仮決定を行った。

「ここまで全然難しくないけど、これでええんか?」

簡単だと不安になる。なにしろS資格では無理難題を押し付けられていたからだ。

「あ、せや。建!容!斜!防!特!延!二!重!通!」

最も大事な呪文を書き出しておく。この試験で一番大事といっても過言ではない。

そして1/400のエスキスに突入した。

ほぼ決定していた基準階から図面に落としていく。あくまでも決め切らずに全体の様子をみながらを仕上げていく。

難なくすべての部屋を埋めれてしまった。しかしなんか大きな空間がある。

ここで一個の疑念が湧いてきた。

「やっぱり吹抜あるんちゃうん?」

そう思って問題文に2,3回目通読した。やはりない。そう、私はしつこい質なのだ。

吹抜けがないことを確認して大きな空間については諦めて中間チェックをおこなった。

課題文の要求は全て満たせている。自分史上No.1のエスキスであった。ご満悦だ。

続いて法令チェックだ。これも斜線制限を気を付けて軒を短くすれば完ぺきであった。

完ぺきとは思っていたがエスキスで詰切れていない部分があった。

読取で犠牲にした時間を取り戻すため少し急いでいたのである。

達成感もあったのだろう。意気揚々と記述に移行した。このことが後に悲劇を産む。

試験開始から2時間が経過していた。すこぶる順調であった。

要点記述

時間的に余裕はあったが、記述でさらにスパートをかける必要がある。

なにせ私は作図スピードに自信がないのだ。なるべく時間を稼げるところで稼がねばならない。

このフェーズは三か月詰込んだ情報を出力するのがメインの場所である。

生まれながらに字が下手な私であるが、この日のために速く書け、且つ読める字を練習してきた。

1問目から快足をとばしていく。この年度は高齢者介護施設の課題であったのでバリアフリー・ユニバーサルデザインの手法は身についていた。すぐに書けた。

2.3問目は幾度となく練習してきた自分のプランをアピールする系のものであった。これも余裕である。

4問目は少し動揺した。

「耐震計算ルート…?」

1次試験では学んだが、設計製図の練習課題ではこんなものはやっていない。意を決して実務でよく利用するルート2を選択した。なぜならこれならなんとなく書けるからである。記述はとにかく埋めることが重要だ。少し引っ掛かりながら次へ進んだ。

5問目も練習課題でみたことがあるものなので難なく進めた。

6問目は試験開始直前に頭を悩ませてきたアイツ…そう、地盤が変な奴である。ついに面と向かう時が来たのであった。しかし身構えるほどは大したことはなかった。なぜなら頭の片隅で地盤改良についての情報を整理していたからだ。その情報を淡々と出力していった。

7問目、時事ネタである感染症対策だ。準備していないわけがなかろうとニヤリとして記述を済ませた。

最後8問目は一般的な設備の問題であったので有終の美を飾った。

ここまで要した時間は2時間40分。最後の作図に3時間50分を残せていた。

勝ったと思った。

作図。そして試験終了

気分はすこぶる良かった。この調子で無心に描けるところまで図面を描いていく。

通り線⇒柱⇒開口⇒下書き線⇒外壁・窓

と私なりのルーティン一気に描き上げる。単なる作業であり、一切の迷いがなかった。

時間に余裕があったこともあり丁寧に描くことを心がけた。

作図で40分ほど経過したところだっただろうか。試験時間残り3時間と少しであった。

ここで後にまた集中力を高めるため、特に尿意もなかったがトイレへ行くことを決断した。

教室を出る道中、未だ図面に取り掛かれていない人の姿がチラホラ目に映りこんできた。少し優越感に浸った。

無事トイレを済ませて自席へ戻り、お茶を一口飲んだ。仕切り直しの深呼吸をし再び作図に取り掛かる。

平行定規・三角定規・テンプレート定規を駆使し、各居室を意識しながら内部の壁をいれていく。

「しかし暑いなぁ。」

10月と言えどまだまだ残暑があったので辛かった気がする。少々汗ばみながらも次々に平面図が完成に近づいていたその時であった。

「あとはここのゾーンの区切りを描いて…。あれ…。」

何かに気づいたその瞬間、狼狽え、そして冷汗もドバっとでてきた。

靴の履替え動線がしっかりと出来ていなかったのである。

「これはやばい、動線ごちゃごちゃや。」

図面上での修正作業が始まった。何度書き直しても上手く動線が機能してくれない。焦った。

時間は無情にも過ぎていった。これ以上時間をかけていては図面が完成しないと悟り、超妥協案で後回しにすることを決断した。残り時間90分ほどであった。

急いで断面図を仕上げ、外構を描いていく。もちろん目地入れなんて後回しだ。

すぐさまレタリングをしていく。文字の大きさだけを気を付け丁寧さは無視した。

居室名・面積・寸法・階段・EV・PS類・法令関係を勢い任せに書いていく。残り30分を切っていた。

ここで一旦最終チェックを行った。どんなけ急いでいてもこれだけはしなくてはならない。

抜け漏れが一番怖いのだ。

チェックは無事に終わった。特に懸念事項がないことがわかった。

ここからラストスパートをかけていく。

とりあえず補足をまんべんなく書いた。例の履替え動線のところもポジティブな言い訳のようなことを書いた。

あとは内部レイアウトや植栽を描いていくだけだったが少し描いたところで終了のチャイムが鳴った。

便所の便器は描けなかった。余裕をこいてトイレに行ってなければ描けていたであろう。

しかし、その程度で済んだ。

図面は完成域まで達成し、全力を出し切れたので清々しかった。

答案が回収されて放心状態で教室を去った。

試験後

帰りも彼女に迎えに来てもらっていた。

彼女は私の顔を見るなり、すごいやつれていると指摘した。

自分でも確認すると確かにやつれていた。試験の過酷さを物語っていたのであろう。

本来ならばS資格に戻って復元答案を作成しなければならなかったが、そんな気力はなく電話して謝り、許してもらった。

帰りに中華を食べに行った。久しぶりにビールを飲み至福のひとときを味わった。

人生で一番開放感を味わったビールであった。

まとめ

いかがでしたか?

臨場感は伝わったでしょうか?(笑)

そういえば答案回収時に吹抜けを描いている人がいたような気がします。

皆さんはそんなことがないようにしっかり課題文に向き合ってください。

試験には色んなトラブルがあると思いますが、私が大事だと思うことを列挙しておきます。

・体調は万全にしておく

・課題文には絶対順守

・自分にわからないことは他人もわからないと思って割切る(こだわらない・4割は受かる)

・チェックだけは絶対にする(抜け漏れは怖い)

・自信に満ち溢れて解く(余裕はこきすぎない)

・いつも通りの手法で解く

・時間は逆算して管理する

・潔く後回しにすることも大事(後で思いつくこともある)

以上!

コメント